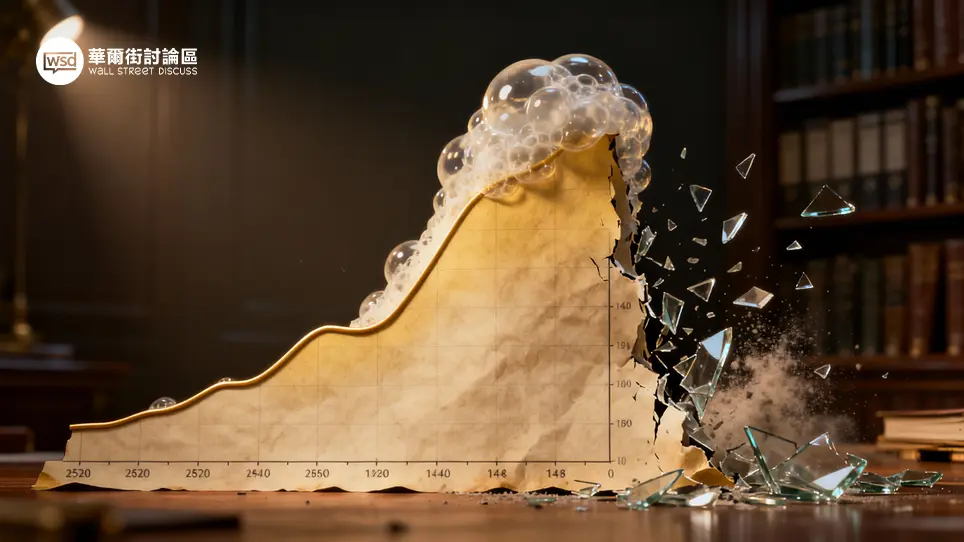

市場總是在樂觀與悲觀之間擺盪,而一部能穿越45年時光,歷經七次修訂的經典——《瘋狂、恐恐與崩盤》,正是為我們提供了一幅洞察市場情緒與金融危機歷史的宏偉地圖。這本由金融史學家查爾斯·金德伯格與經濟學家羅伯特·艾利柏合著的巨作,不僅僅是學術探討,更是寫給每一位市場參與者的警世恆言。它深入剖析了過去400年的全球金融動盪,試圖回答一個核心問題:為何金融危機總是以相似的劇本一再上演?本文將為您深度解讀書中精髓,探討信貸泡沫成因,並從歷史中汲取寶貴的投資經典導讀智慧。

💡 本文核心觀點

- 危機的本質: 探討為何政府的寬鬆貨幣政策是孕育金融風暴的溫床,以及「貨幣幻覺」如何讓投資者迷失方向。

- 歷史的規律: 回顧四次標誌性的全球金融危機,從拉丁美洲債務危機到2008年金融海嘯,揭示其背後驚人相似的「信貸供給不平衡」模式。

- 投資的啟示: 學習如何從歷史中辨識市場過熱的警訊,建立更具韌性的投資思維,避免在恐慌中成為被收割的韭菜。

洞悉危機不變的本質:為何歷史總是不斷重演?

書中引用了一句發人深省的話:「某件事改變得越多,本質就越保持不變。」金融市場的工具、速度和參與者日新月異,但驅動其走向瘋狂與崩盤的核心動力,卻驚人地一致。作者犀利地指出了兩大不變的本質。

🌱 禍根深種:寬鬆貨幣政策的蝴蝶效應

每次危機過後,輿論總是指責銀行貪婪、監管失靈。然而,作者認為這些都只是「症狀」,真正的「病因」源自於政府的貨幣寬鬆政策。這就像一場森林大火,人們往往只看到點燃的火柴,卻忽略了早已乾旱枯竭的林木。銀行和放款機構只是市場的中介,當央行打開資金水龍頭時,他們的天職就是將這些廉價的資金貸放出去。將所有責任歸咎於他們,無疑是倒果為因。理解這一點至關重要,因為它讓我們能將目光從市場表象轉向更深層的政策驅動因素,例如量化寬鬆QE是什麼,以及其對市場流動性的深遠影響。

🎭 貨幣幻覺:當理性被貪婪吞噬

經濟繁榮期,物價與資產價格齊飛,人們很容易陷入一種名為「貨幣幻覺」(Money Illusion)的認知偏差中。簡單來說,就是人們只關注貨幣面額的增加,卻忽略了其背後實際購買力的變化。

書中以19世紀美國的土地投資為例:起初,人們買地是為了種植棉花,創造實際價值。但隨著地價飆漲,越來越多人買地的唯一目的,變成了期待未來能以更高價格賣出。資本利得從投資的「附加品」變成了「主要目的」,耕作的實際價值被拋諸腦後。這正是投機取代投資的典型過程。當目標與過程混淆,風險便悄然而至。放款方的目標本應是確保借款人能還款,但在市場狂熱中,目標卻變成了「放出更多的款」,完全忽略了當信貸枯竭時,這場遊戲該如何收場。

解構金融風暴:書中三大核心觀點剖析

《瘋狂、恐慌與崩盤》對金融危機的形成提出了三大洞見,挑戰了許多主流看法,為我們提供了一個更宏觀的分析框架。

1. 全球金融體系的「失錨」

自1971年美國放棄「美元-黃金掛鉤」後,全球進入浮動匯率時代。這雖然增加了貨幣政策的靈活性,但也成為全球金融不穩定的根源。資金的跨境流動變得更加自由和劇烈,為大規模的信貸擴張創造了條件。

2. 跨境資本流入的「燃料」

幾乎每一場危機爆發前,都能觀察到一個共同現象:危機國出現大規模的跨境投資流入,同時國內貨幣升值。這兩股力量疊加,極大地推高了國內的信貸供給,為證券和房地產市場的泡沫注入了源源不絕的「燃料」。因此,一個國家外債的急劇增加,往往是危機的前兆。

3. 信心崩潰的「雪崩」

信貸與投機擴張是危機的「近因」,而某個看似偶然的事件(如企業破產、詐欺案曝光)則是點燃導火線的「遠因」。一旦市場信心動搖,投資人便會爭相拋售資產換取現金,引發價格下跌。對於那些借錢投機的人來說,價格下跌意味著需要追加保證金,這迫使他們進一步拋售,形成惡性循環,最終導致整個信貸體系崩潰。

四百年風雲變幻:四大金融危機的歷史回眸

本書系統性地回顧了過去半個世紀的四波主要金融危機。透過下方的表格,我們可以清晰地看到,儘管時空背景各異,但「信貸供給不平衡」這條主線貫穿始終。

| 危機名稱 | 時間 | 核心成因 | 主要影響地區/國家 |

|---|---|---|---|

| 第一波:拉丁美洲債務危機 | 1980年代初 | 境外美元大量流入,後因美國升息、美元升值而逆轉 | 墨西哥、巴西、阿根廷等 |

| 第二波:日本與北歐金融危機 | 1990年代初 | 金融自由化,房貸監管放寬,信貸急遽擴張 | 日本、芬蘭、挪威、瑞典 |

| 第三波:亞洲金融危機 | 1997年 | 國際熱錢快速湧入,外債過高,經常帳逆差巨大 | 泰國、馬來西亞、印尼、韓國等 |

| 第四波:全球金融海嘯 | 2008年 | 跨境投資流入推動信貸增長,房地產泡沫與金融衍生品氾濫 | 美國、英國、西班牙、愛爾蘭等 |

📉 第四波海嘯:撼動全球的2008年次貸危機

2008年的金融海嘯是我們記憶中最深刻的一課。2002至2007年,大量國際資本湧入美國、英國、西班牙等國,推動了房地產價格的瘋狂上漲。寬鬆的信貸環境讓原本不具備資格的人也能輕鬆獲得抵押貸款,這些「次級抵押貸款」被華爾街包裝成複雜的金融衍生品(CDOs)賣向全球。當美國房地產泡沫破裂,這些證券的價值瞬間崩塌,引發了連鎖反應,導致雷曼兄弟等金融巨頭倒閉,一場席捲全球的金融危機就此爆發。這場危機完美印證了書中觀點:跨境資本流入、貨幣升值、信貸擴張、資產泡沫,最終迎來崩盤。對此感興趣的讀者,可以參考國際貨幣基金組織(IMF)關於2008年金融危機的分析報告,以獲得更權威的視角。

結論:從歷史中汲取穿越週期的智慧

《瘋狂、恐慌與崩盤》並非一本預測市場的「水晶球」,而是一副幫助我們理解市場運作規律的「X光片」。它揭示了在人性的貪婪與恐懼驅動下,金融危機並非偶然的「黑天鵝」,而是信貸週期中可預見的產物。對於投資者而言,閱讀本書最大的價值在於建立一個宏觀的歷史視角。當下一次市場出現全民狂歡、信貸極度寬鬆、資產價格脫離基本面時,我們腦中響起的或許不再是FOMO(錯失恐懼),而是來自歷史深處的警鐘。這份清醒與理性,正是我們穿越牛熊、實現長期穩健回報的最寶貴資產。

關於《瘋狂、恐慌與崩盤》的常見問題

Q1: 這本書適合投資初學者閱讀嗎?

A: 本書內容較為深入,涉及較多金融史和經濟學理論,對初學者可能稍有挑戰。建議具備一定投資基礎知識的讀者閱讀。初學者可以將其作為進階讀物,先了解一些基礎概念,再閱讀本書會更有收穫。

Q2: 書中最重要的觀點是什麼?

A: 核心觀點是,大多數金融危機的根源並非表面上的銀行家貪婪或監管失靈,而是更深層次的「信貸供給不平衡」,這通常由寬鬆的貨幣政策和大規模的資本流動所引發。

Q3: 為何信貸供給不平衡是危機的核心?

A: 因為信貸是現代經濟的血液。當信貸過度擴張時,會催生資產泡沫,讓經濟看似繁榮;而當信貸突然收縮時,泡沫破裂,就會引發連鎖反應,導致資產價格崩盤和經濟衰退。信貸的劇烈波動是驅動經濟從瘋狂到崩盤的主引擎。

Q4: 了解金融史對我的實際投資有何幫助?

A: 了解金融史能幫助你識別市場週期的模式和風險信號。例如,當你看到某個國家或領域的信貸增長率、外債水平和資產價格在短期內急劇攀升時,就能提高警覺。它提供了一個宏觀框架,讓你不會輕易被市場的短期情緒所左右,做出更理性的長期決策。

*本文內容僅代表作者個人觀點,僅供參考,不構成任何專業建議。